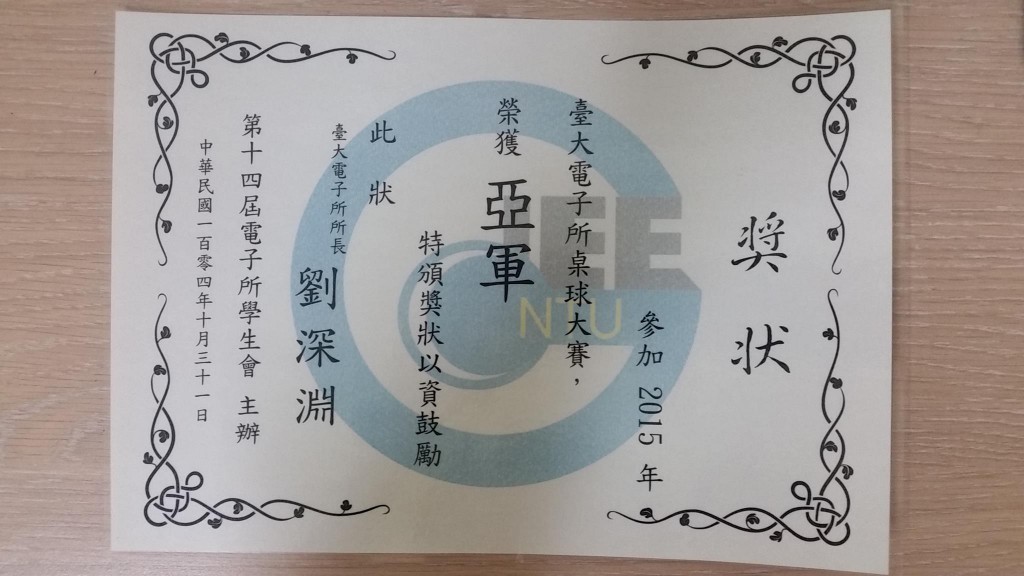

恭喜 陳冠中、洪福聯、林登凱 同學榮獲亞軍

閱讀全文

687 次瀏覽

716 次瀏覽

762 次瀏覽

700 次瀏覽

674 次瀏覽

695 次瀏覽

673 次瀏覽

731 次瀏覽

1,014 次瀏覽

938 次瀏覽

[獲獎] 運用於高階量測儀器之積體電路設計競賽 – 優等獎

[獲獎] 運用於高階量測儀器之積體電路設計競賽 – 特優獎

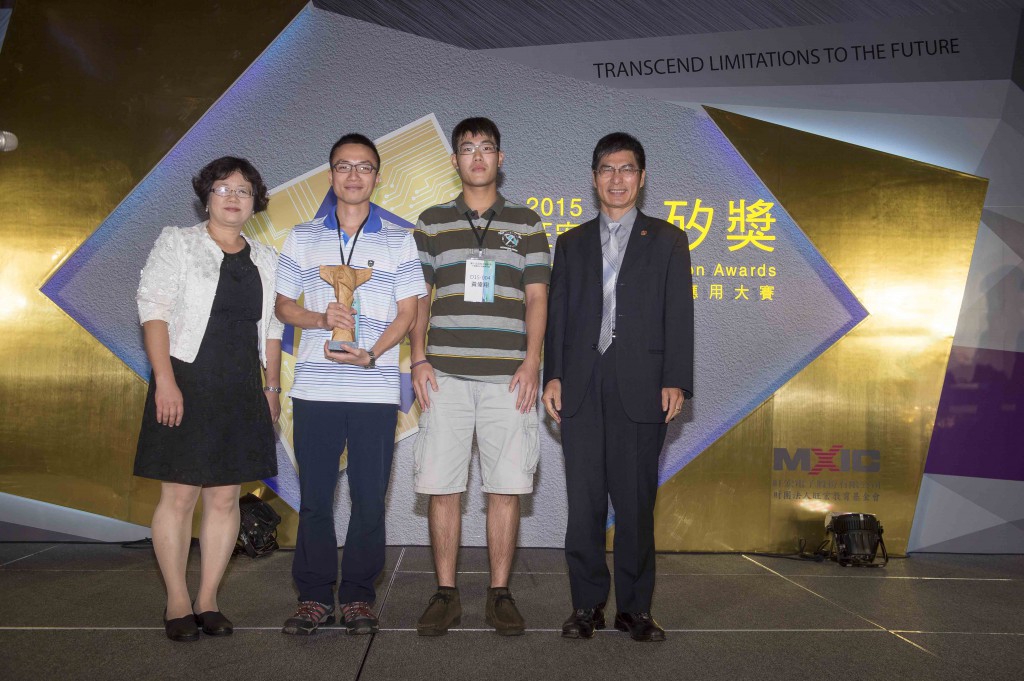

[獲獎] 2015年旺宏金矽獎 – 設計組 – 評審團銀獎

獎項: 評審團銀獎

作品名稱: 應用SAB濾波器與隨機亂數加權平均技巧之連續時間三角積分調變器

學校名稱: 台灣大學

參賽同學: 翁展翔、黃偉翔

指導教授: 林宗賢

[獲獎] 2015年旺宏金矽獎 – 設計組 – 評審團優勝獎

獎項: 評審團優勝獎

作品名稱: 應用於短距離通訊的低功率高資料量無線收發機

學校名稱: 台灣大學

參賽同學: 蔡宜霖、葉姿妤、呂季桓、洪福聯

指導教授: 林宗賢

[獲獎] 2015 CIC 晶片製作 特別設計獎

2015 CIC 晶片製作 特別設計獎

指導教授: 林宗賢

設計者: 蔡宜霖, 李峯文, 陳姿穎

[獲獎] 恭喜林宗賢教授榮獲103學年度教學優良獎

謹此恭喜 林宗賢教授 榮獲台灣大學103學年度教學優良獎。

[聚餐] 實驗室聚餐

[獲獎] 恭喜 蔡宜霖 學長榮登 2015年 ISSCC

Paper:

Y.-L. Tsai, F.-W. Lee, T.-Y. Chen, and T.-H. Lin, “A 2-channel −83.2dB crosstalk 0.061mm2 CCIA with an orthogonal frequency chopping technique,” IEEE ISSCC, pp. 1-3, Feb. 2015. [PDF]